पर तेज़ हवाओं से मेरा ये प्रेम

अकेले का थोड़े ही है। आपमें से भी कई लोगों को बहती पवन वैसे ही आनंदित

करती होगी जैसा मुझे। इस मनचली हवा के प्रेमियों की बात आती है तो मन लगभग

दो दशक पूर्व की स्मृतियों में खो जाता है। बात 1994 की है तब हमारे यहाँ

दिल्ली से प्रकाशित टाइम्स आफ इंडिया आया करता था। उसके संपादकीय पृष्ठ पर

लेख छपा था सुरेश चोपड़ा (Suresh Chopda) का। शीर्षक था The Wind and I।

उस लेख में लिखी चोपड़ा साहब की आरंभिक पंक्तियाँ मुझे इतनी प्यारी और दिल

को छूती लगी थीं कि मैंने उसे अपनी डॉयरी के पन्नों में हू बहू उतार लिया

था। चोपड़ा साहब ने लिखा था

चित्र साभार

पीयूष जी ने कभी हुस्ना को नहीं देखा। ना वो लाहौर के गली कूचों से वाकिफ़

हैं। पर उनका पाकिस्तान उनके दिमाग में बसता है और उसी को उन्होंने शब्दों

का ये जामा पहनाया है। गीत की शुरुआत में पीयूष द्वारा 'पहुँचे'

शब्द का इस्तेमाल तुरंत उस ज़माने की याद दिला देता है जब चिट्ठियाँ इसी

तरह आरंभ की जाती थीं। पुरानी यादों को पीयूष, दर्द में डूबी अपनी गहरी

आवाज़ में जिस तरह हमारे साझे रिवाज़ों, त्योहारों, नग्मों के माध्यम से

व्यक्त करते हैं मन अंदर से भींगता चला जाता है। जावेद की पीड़ा सिर्फ उसकी

नहीं रह जाती हम सबकी हो जाती है।

जब भी ये दिल उदास होता है

जाने कौन आस-पास होता है

होठ चुपचाप बोलते हों जब

साँस कुछ तेज़-तेज़ चलती हो

आँखें जब दे रही हों आवाज़ें

ठंडी आहों में साँस जलती हो,

ठंडी आहों में साँस जलती हो

जब भी ये दिल ...

कुछ गीतों का कैनवास फिल्मों की परिधियों से कहीं दूर फैला होता है। वे

कहीं भी सुने जाएँ, कभी भी गुने जाएँ वे अपने इर्द गिर्द ख़ुद वही माहौल

बना देते हैं। इसीलिए परिस्थितिजन्य गीतों की तुलना में ये गीत कभी बूढ़े

नहीं होते। गुलज़ार का फिल्म सीमा के लिए लिखा ये नग्मा एक ऐसा ही

गीत है। ना जाने कितने करोड़ एकाकी हृदयों को इस गीत की भावनाएँ उन उदास

लमहों में सुकून पहुँचा चुकी होंगी। कम से कम अगर अपनी बात करूँ तो सिर्फ

और सिर्फ इस गीत का मुखड़ा लगातार गुनगुनाते हुए कितने दिन कितनी शामें यूँ

ही बीती हैं उसका हिसाब नहीं।

ख़ुद अपने लिए बैठ के सोचेंगे किसी दिन

यूँ है के तुझे भूल के देखेंगे किसी दिन

भटके हुए फिरते हैं कई लफ्ज़ जो दिल मैं

दुनिया ने दिया वक्त तो लिखेंगे किसी दिन

आपस की किसी बात का मिलता ही नहीं वक़्त

हर बार ये कहते हैं कि बैठेंगे किसी दिन

ऐ जान तेरी याद के बेनाम परिंदे

शाखों पे मेरे दर्द की उतरेंगे किसी दिन

मैं नहीं समझता कि कोई क्यूँ कविता लिखता है ये समझ पाना किसी के लिए

मुमकिन है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये आधे अधूरे वाक्यांश दिमाग में कैसे

आते हैं ? क्यूँ हम शब्दों का इस तरह हेरफेर करते हैं कि वो ख़ुद बख़ुद

मीटर में आ जाते हैं? पर इतना जानता हूँ कि जब लिखने का मूड मुझे पूरी तरह

नियंत्रित कर लेता है और जब वो बातें मन से निकल कर क़ाग़ज के पन्नों पर

तैरने लगती हैं तो मन एक अजीब से संतोष से भर उठता है। मन में जितनी ज्यादा

उद्विग्नता होती है विचार उतनी ही तेजी से प्रस्फुटित होते हैं।

ज़िदगी के मेले में, ख़्वाहिशों के रेले में

तुम से क्या कहें जानाँ ,इस क़दर झमेले में

वक़्त की रवानी1 है, बखत की गिरानी2 है

सख़्त बेज़मीनी है, सख़्त लामकानी3 है

हिज्र4 के समंदर में, तख्त और तख्ते की

एक ही कहानी है...तुम को जो सुनानी है

1. तेजी, प्रवाह, 2. भाग्य का अस्ताचल, 3. बिना मकान के, 4. विरह

अमज़द आज भी कविता को अपनी आत्मा से मिलने का ज़रिया मानते हैं। उनके हिसाब

से कविता उनके अंदर एक ऐसे हिमखंड की तरह बसी हुई है जिसकी वो कुछ ऊपरी

परतें खुरच पाएँ हैं। अमज़द साहब अपनी इस साधना में अंदर तक पहुँचने के

तरीके के लिए माइकल ऐंजलो से जुड़ा एक संस्मरण सुनाते हैं। माइकल से पूछा

गया कि पत्थर की बेडौल आकृतियों से वो शिल्प कैसे गढ़ लेते हैं? माइकल का

जवाब था पत्थरों में आकृति तो छिपी हुई ही रहती है। मैंने तो सिर्फ उसके गैर जरूरी अंशों को हटा देता हूँ

इससे पहले कि मैं इस गीत की बात करूँ, उन परिस्थितियों का जिक्र

करना जरूरी है जिनसे गुजरते हुए गीता दत्त ने इन गीतों को अपनी आवाज़ दी

थी। महान कलाकार अक़्सर अपनी निजी ज़िंदगी में उतने संवेदनशील और सुलझे हुए नहीं होते जितने कि वो पर्दे की दुनिया में दिखते हैं।

गीता रॉय और गुरुदत्त भी ऐसे ही पेचीदे व्यक्तित्व के मालिक थे। एक जानी

मानी गायिका से इस नए नवेले निर्देशक के प्रेम और फिर 1953 में विवाह की

कथा तो आप सबको मालूम होगी। गुरुदत्त ने अपनी फिल्मों में जिस खूबसूरती से

गीता दत्त की आवाज़ का इस्तेमाल किया उससे भी हम सभी वाकिफ़ हैं।

पर

वो भी यही गुरुदत्त थे जिन्होंने शादी के बाद गीता पर अपनी बैनर की

फिल्मों को छोड़ कर अन्य किसी फिल्म में गाने पर पाबंदी लगा दी। वो भी

सिर्फ इस आरोप से बचने के लिए कि वो अपनी कमाई पर जीते हैं।

उदयप्रकाश जी ने अपनी इस किताब में

भाषायी शिक्षा से जुड़े कुछ बेहद महत्त्वपूर्ण मसले उठाए है। किस तरह के

छात्र इन विषयों में दाखिला लेते हैं? कैसे आध्यापकों से इनका पाला पड़ता

है? अपनी पुस्तक में लेखक इस बारे में टिप्पणी करते हुए कहते हैं...

हिंदी, उर्दू और संस्कृत ये तीन विभाग विश्वविद्यालय में ऐसे थे, जिनके

होने के कारणों के बारे में किसी को ठीक ठीक पता नहीं था। यहाँ पढ़ने वाले

छात्र.......उज्जड़, पिछड़े, मिसफिट, समय की सूचनाओं से कटे, दयनीय लड़के थे और

वैसे ही कैरिकेचर लगते उनके आध्यापक। कोई पान खाता हुआ लगातार थूकता रहता,

कोई बेशर्मी से अपनी जांघ के जोड़े खुजलाता हुआ, कोई चुटिया धारी धोती छाप

रघुपतिया किसी लड़की को चिंपैजी की तरह घूरता। कैंपस के लड़के मजाक में उस

विभाग को कटपीस सेंटर कहते थे।

पर कभी यूँ भी आ मेरी आँख में, कि

मेरी नज़र को ख़बर न हो मैंने सबसे पहले जगजीत जी की आवाज़ में ही सुनी थी।

पर जब हुसैन बंधुओं की जुगलबंदी में इसे सुना तो उसका एक अलग ही लुत्फ़

आया। डा. बशीर बद्र की ये ग़ज़ल वाकई कमाल की ग़जल है। क्या मतला लिखा है

उन्होंने

कभी यूँ भी आ मेरी आँख में, कि मेरी नज़र को ख़बर न हो

मुझे एक रात नवाज़ दे, मगर उसके बाद सहर न हो

सहर : सुबह

कितना

प्यारा ख़्याल है ना किसी को चुपके से हमेशा हमेशा के लिए अपनी आँखों

में बसाने का। पर बद्र साहब का अगला शेर भी उतना ही असरदार है

वो बड़ा रहीमो-करीम है, मुझे ये सिफ़त भी अता करे

तुझे भूलने की दुआ करूँ तो मेरी दुआ में असर न हो

सिफ़त : विशेषता, गुण, अता करे : प्रदान करे

अब भगवन ने ना भूलने का ही वर दे दिया तब तो उनसे ज़ुदा होने का तो मौका ही नहीं आएगा।

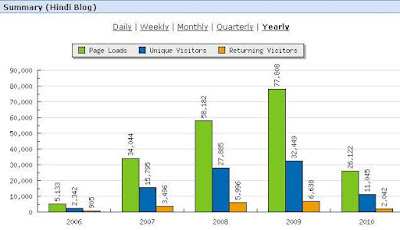

इस साल मेहदी हसन से जुड़े इस लेख को सबसे ज्यादा हिट्स मिले।

मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो

मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे

ना जाने मुझे क्यूँ यक़ीं हो चला है

मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे

मुझे तुम नज़र से....

मेरी याद होगी, जिधर जाओगे तुम,

कभी नग़मा बन के, कभी बन के आँसू

तड़पता मुझे हर तरफ़ पाओगे तुम

शमा जो जलायी मेरी वफ़ा ने

बुझाना भी चाहो, बुझा ना सकोगे

मुझे तुम नज़र से....

आशा है उनके इस गीत की तरह ही आप इस चिट्ठे के प्रति आप सब का प्रेम यूँ ही बरक़रार रहेगा।

.jpg)